Cecilianismo no Brasil foi tema tratado com particular atenção em projeto de estudos culturais e musicológicos em contextos globais elaborado no Brasil e desenvolvido na Europa na década de 1970. Marco nesses estudos foi encontro realizado na Alemanha em 1975 em sequência ao centenário da Escola de Música Sacra de Ratisbona (Regensburg), na Baviera, comemorado em 1974.

A temática inseriu-se em projeto voltado ao desenvolvimento de uma musicologia orientada segundo processos em relações internacionais que foi sediado no Instituto de Musicologia da Universidade de Colonia.

Escola de Musica Sacra de Regensburg - Brasil

Fundada em 1874 por Franz Xaver Haberl (1840-1910), essa instituição foi o principal centro do movimento ceciliano no século XIX e suas extensões no XX. As suas relações com o Brasil tinham sido sempre estreitas e as obras de seus representantes eram conhecidas e divulgadas, também em edições e periódicos brasileiros.

Os intentos de atualização e estreitamento desses elos foram despertados em São Paulo com a elevação dessa instituição a academia especializada em música sacra católica e Educação Musical (Fachakademie für katholische Kirchenmusik und Musikerziehung), desenvolvendo atividades conjuntamente com a Escola Superior de Música de Munique.

Essas decorrências foram registradas com atenção na Faculdade de Música e Educação Musical do Instituto Musical de São Paulo, uma vez que estudos da música sacra desempenhavam sob diferentes aspectos papel significativo nas áreas de Estética, Estruturação Musical, Etnomusicologia e História da Música em cursos de Educação Musical.

Esses estudos tinham a sua expressão em pesquisas e apresentações, entre elas a da celebração de uma missa gregoriana com a participação de centenas de estudantes e principais representantes da música sacra do Brasil em 1973.

Um trabalho de levantamento do acervo de partituras do Seminário Central de São Paulo trouxe à consciência o significado extraordinário do estudo e do cultivo de obras de representantes do Cecilianismo de Regensburg durante décadas, do início do século XX até a época das mudanças decorrentes do Concílio Vaticano II.

Esses estudos, cuja primeiros resultados foram tratados em 1974, ano do centenário da escola de música sacra de Regensburg, motivou o projeto de realização de um encontro com docentes e estudantes na Alemanha. Nele devia-se trazer à consciência não só a ampla difusão e o significado do Cecilianismo em processos culturais e no ensino Brasil como a do papel desempenhado pelo Brasil nos estudos do Cecilianismo nas suas dimensões globais.

Devia-se discutir sobretudo as mudanças fundamentais de concepções e práticas dos anos pós-conciliares e a necessidade de revisões de concepções e valorações do Cecilianismo nos estudos musicológicos e culturais.

Antecedentes

A necessidade do levantamento e da revisão da literatura musical ceciliana foi despertada em encontro promovido pelo Studium Theologicum sob a direção José de Almeida Penalva (1904-2002) no âmbito de Curso Internacional do Paraná em 1969. Seguiram-se levantamentos de fontes em acervos particulares e arquivos eclesiásticos no Centro de Pesquisas em Musicologia do movimento Nova Difusão em São Paulo.

O reconhecimento da necessidade de revisões e estudos do movimento cecilianiano em São Paulo em meados da década de 1960 foi consequência da constatação das mudanças na prática musical nas igrejas nos anos marcados pelo Concílio Vaticano II.

As reflexões foram marcadas em princípio por uma perspectiva crítica. A tradição ceciliana, nos seus intentos restaurativos, na sua orientação ao passado, percebida como retrógrada e mesmo reacionária, não se coadunava com anelos de renovação de posições, perspectivas e compreensões da função da música no culto e na vida de comunidades.

Por outro lado, aqueles formados e marcados culturalmente pela tradição litúrgico-musical no espírito restaurativo instaurado e difundido desde o século XIX e cujo marco no século XX foi o Motu Proprio de Pio X (1903), sentiam desmoronar todo um edifício de convicções da música como parte integrante da liturgia, estreitamente com ela vinculada e assim sagrada. A sacralidade e o próprio conceito de música sacra eram sentidos como ameaçados. Ao mesmo tempo, via-se como em risco o patrimônio cultural e artístico de séculos ou criadas posteriormente segundo modêlos idealizados do passado.

Todo um repertório que até então tinha predominado em celebrações e em programas de coros e organistas era abandonado e caía em esquecimento. Músicos e cantores possuiam grande número de partituras que deixavam de ser usadas, muitas deles difundidas em periódicos como a a revista Musica Sacra do Franciscanos de Petrópolis. Com esse repertório caíam em esquecimento nomes de compositores e religiosos que até então então tinham atuado na produção de cantos religiosos.

Coleções de partituras, acervos particulares e de igrejas, assim como repertórios de coros, organistas e regentes tornavam-se antiquados. Partituras do passado passavam a ser eliminadas. Tomou-se consciência das consequências dessas decorrências para os estudos histórico-musicais e culturais. Perdiam-se materiais que eram fontes para estudos de instituições, coros, de igrejas, de toda uma prática sacro-musical de décadas.

A gravidade dessa perda documental foi reconhecida sobretudo em círculos marcados por intentos de renovação de perspectivas nos estudos musicais e culturais a partir de um direcionamento da atenção a processos. Esses materiais constituiam fontes indispensávels para o estudo de recepções e difusões de edições, de composições e textos. muitos deles de instituições e autores europeus. O estudo de acervos particulares e arquivos eclesiásticos impôs-se como tarefa de urgência.

O levantamento do acervo do Seminário Central de São Paulo por Nicole Jeandot, - pesquisadora e professora de Educação Musical do Centro de Pesquisas em Musicologia e a seguir da Faculdade de Música do Instituto Musical de São Paulo - , trouxe à consciência o significado de obras de compositores cecilianistas na vida musical da instituição, na formação de sacerdotes e assim de multiplicadores até passado relativamente recente.

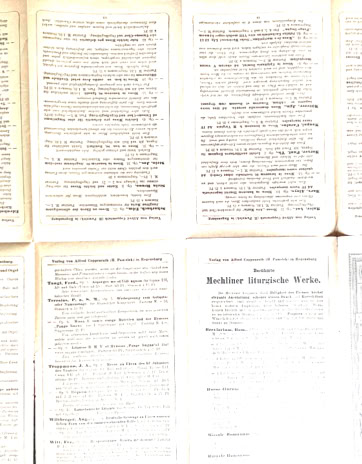

Obras dos principais representantes do Cecilianismo, tanto na sua contextualização italiana como também do Cecilianismo alemão encontravam-se nas coleções do Seminário. O acervo do Seminário revelou-se como um repositório de extraordinário significado para estudos da recepção não só de composições de cecilianistas de Regensburg como também de periódicos. Estes, apesar das dificuldades impostas pelo idioma, foram lidos e estudados a partir de traduções ou com o auxílio de religiosos religiosos alemães vindos ao Brasil no contexto ou em sequência à Luta Cultural na Alemanha, representantes do assim-chamado Ultramontanismo.

A situação e os desenvolvimentos no Seminário de São Paulo revelavam interações que dirigiam a atenção a desenvolvimentos concernentes ao próprio movimento de restauração litúrgico-musical na Euroa, abrindo novas perspectivas para o estudo de contextos e assim para o próprio Cecilianismo. Músicos brasileiros ou atuantes no Brasil tinham sido marcados na sua formação pelo Cecilianismo nas suas várias contextualizações e criado composições que não deviam deixar de ser consideradas em estudos do Cecilianismo nas suas dimensões globais.

Esses resultados de reflexões deviam ser considerados no encontro de Ratisbona. Não só o Cecilianismo no Brasil, como também o Brasil no Cecilianismo devia ser tema a ser discutido nos encontros.

Encontro em Regensburg

O encontro em Ratisbona não pôde realizar-se no ano do centenário - e que foi aquele do início do projeto brasileiro na Europa -, mas teve lugar em 1975. Foi possibilitado e conduzido por personalidades que a partir de então estiveram estreitamente relacionadas com o projeto, entre êles Franz Fleckenstein (1922-1996), preside da Associação Ceciliana ACV, diretor da Escola de Música Sacra, Georg Ratzinger (1924-2000), renomado sobretudo como regente do coro de meninos Regensburger Domspatzen - instituição nspiradora dos Canarinhos de Petrópolis -, e Franz A. Stein (1928-1999), músico, pesquisador e editor.

O encontro foi aberto com explanações que lembraram as origens e desenvolvimentos do movimento de restauração da música sacra, os contextos e o papel desempenhado por Ratisbona. Lembrou-se que, em 1868, F. X. Witt fundou a Associação Geral Ceciliana para os países de língua alemã (Allgemeiner deutsche Cäcilien.-Verband) e que foi reconhecida em 1870 por breve pontifício.

Lembrou-se no encontro que o empenho condutor foi o do combate do que era considerado como decadente, profano, teatral, indigno do culto, de emprêgo de árias de óperas, de solos que serviam antes à demonstração da virtuosidade de cantores e instrumentistas, de excessos expressivos da prática da música coro-orquestral.

O ideal era o de reinstaurar uma música sacra digna nos seus estreitos vínculos com o mistério celebrado. Essa música sacra, verdadeiramente sacral, era aquela do Canto Gregoriano e da Polifonia Vocal do passado mais remoto, da música a cappella da época do Concílio de Trento, vendo-se como modêlo Palestrina e um idealizado estilo palestriniano. Dos instrumentos, o órgão foi valorizado, cabendo à música instrumental antes uma discreta função de suporte.

Os diálogos foram acompanhados por estudos de acervos e da literatura, estudando-se sobretudo periódicos sacro-musicais sob o aspecto de sua relevância para estudos relacionados com o Brasil. Esse estudo de fontes e documentos contribuiu para a condução fundamentada dos estudos musicológicos e às iniciativas concernentes à música sacra desenvolvidos nos anos que se seguiram.

Dentre os periódicos examinados, destacaram-se e.o. Fliegende Blätter für katholische Kirchen-Musik (a partir de 1866), Musica sacra (a partir de 1868) e o anuário Kirchenmusikalische Jahrbuch (a partir 1886). Nesses diálogos na biblioteca da escola de música sacra, lembrou-se que o Cecilianismo devia ser considerado no seu significado não só para os estudos de música sacra, como também para a musicologia em geral, em particular para os estudos concernentes ao século XIX. O significado para a história da musicologia pode ser constatado em publicações histórico-musicais de historiadores austríacos como Raphael G. Kiesewetter (1773-1850) e August Wilhelm Ambros (1816-1876).

Reconsideração de musicos da oposição

O significado de anelos restauracionistas na esfera austríaca pode ser compreendida segundo as explanações dos estudiosos de Regensburg sobretudo pela situsção da prática da música sacra em igrejas menores e de povoados, das missas de província, as chamadas Landmessen - missas do interior, interioranas, de aldeias ou campôneas. Considerou-se as suas relações marcadas por ambivalências e paradoxias com omovimento político-cultural que levou à restauração da antiga ordem no Congresso de Viena.

Nesses diálogos, discutiu-se na perspectiva de uma orentação segundo estudos de processos culturais do projeto brasileiro, a necessidade de uma maior consideração e mesmo redescobrimento justamente da produção dos pequenos mestres, o que tinha sido salientado em conferência no Primeiro Congresso Brasileiro de Educação Artística realizado em São Paulo em 1973. Toda essa esfera da música sacra, da prática nas igrejas menores, de mestres que resistiram ao movimento ceciliano em muitos de seus aspectos e na sua rigidez tinha sido até então desconsiderada na pesquisa. Surgia assim como uma tarefa para estudos culturais resgatar todo esse passado silenciado, analisando-o sob diferentes aspectos, sócio-culturais e políticos.

Como salientado no encontro, no estudo do Cecilianismo devia considerar com especial atenção a difusão do movimento ceciliano através de publicações e viagens realizadas às diferentes dioceses e o estabelecimento de polos, como em Brixen e Salzburg. Especial interesse por parte da pesquisa no Brasil era voltada à reconstrução desses caminhos difusivos e de rêdes humanas e profissionais de vozes contrárias, assim como ao surgimento de associações que, em comunidades marcadas por um intensiva tradição coro-orquestral, recusavam o rigorismo de Witt.

Como contraente de Witt, salientou-se o papel de Johann Evangelist Habert (1833-1896) fundador em Gmunden da Sociedade Cecília da Áustria Superior (Österreichische Cäcilien-Verein ÖCV). Em Viena manteve-se em muitos casos a tradição coro-orquestral tradicional. Entre os mestres de igrejas de comunidades menores e de província, considerou-se nomes como J.B. Schiedermayer e J. Preindl, como também aqueles compositores que adquiriram renome sobretudo na esfera da música ligeira, de salão e operetas, como F. v. Suppé, L. Eder e C. M. Ziehrer.

Essas referências à permanência da tradição musical em círculos e contextos em parte contrários a Ratisbona foram objeto de considerações valorizadoras por parte de uma musicologia de orientação culturológica elaborada no Brasil, na qual perspectivas sócio-musicais adquiriam particular relevância. Justamente nessas expressões via-se a possibilidade de estudos de situações e processos constatados na pesquisa brasileira. Para isso, porém, tornava-se necessária a reconstrução dessa esfera pouco estudada ou mesmo silenciada na história da música sacra.

A perspectiva científico-cultural do projeto brasileiro diferenciava-se assim daquela de músicos de igreja, teóiogos e pesquisadores eclesiásticos em geral. A atenção devia ser dirigida primordialmente a processos históricos do século XIX nas suas dimensões amplas, nele inserindo-se a consideração do movimento ceciliano.

As concepções e obras do Cecilianismo europeu nas suas várias contextualizações e fases foram recebidas no Brasil e exerceram influência na prática sacro-musical de igrejas, na formação de sacerdotes e na educação, marcando visões, mentes e disposições psíquicas de décadas do século XIX e de grande parte do século XX. Os estudos não deviam ser conduzidos sob perspectivas histórico-musicais convencionais, mas sim dirigidos a suas inserções em processos do século da Restauração nos seus sentidos reativos, de reação a desenvolvimentos secularizadores da sociedade.

Desenvolvimentos subsequentes

Esse direcionamento da atenção a contextos contrários ao movimento de difusão ceciliana no século XIX determinou tensões em posições, conceituações, anelos e emoções que marcaram desenvolvimentos do pensamento e dos estudos musicais por décadas, no Brasil, na Europa e em projetos e em eventos internacionais. Essas distinções quanto a enfoques e interesses nem sempre foram claramente compreendidas e tematizadas.

Situações paradoxais decorriam do fato de que aqueles que lamentavam a perda patrimonial, o tesouro da música sacra, mantinham obediência à autoridade eclesiástica, a pronunciamentos e documentos. Por outro lado, também aqueles imbuídos do espírito renovador pós-conciliar, músicos e musicólogos em geral, viam o patrimônio musical em risco e lamentavam o baixo nível qualitativo de uma produção de música pastoral na sua banalidade.

Um dos argumentos de teólogos, músicos e musicólogos católicos era a de que teria havido interpretações errôneas dos pronunciamentos dos padres conciliares, uma deturpação de suas intenções, por mal-entendimento ou mesmo procedimentos por assim dizer subversivos, o que exigia correções e admoestações. Essa argumentação marcou o debate através de décadas. sendo tratada em publicações, pronunciamentos, conferências, congressos e simpósios, também em eventos internacionais referentes ao Brasil.

O projeto musicológico brasileiro procurava porém considerar se não teria sido justamente aqueles que manifestaram reservas relativamente ao restauracionismo litúrgico-musical e que procuraram manter a tradição sacro-musical os representantes de correntes da época do Esclarecimento os verdadeiramente progressistas, uma vez que não se alinharam plenamente ao reacionarismo anti-secularizador e anti-modernista de um movimento restauracionista que teve como marco o Concílio Vaticano I.

Essa visão historica que reinterpreta processos do século XIX em crítica ao movimento cecilianista foi discutida em colóquios de docentes e doutorandos que precederam defesa de tese em 1979. Essa visão marcou debates no I Simpósio Internacional Música Sacra e Cultura Brasileira, realizado em São Paulo em 1981.

Com a fundação do Instituto de Estudos da Cultura Musical do Mundo de Língua Portuguesa (ISMPS) em 1985, a temática passou a ser conduzida em contextos globais de regiões marcadas pelos portugueses nos diferentes continentes.

A temática foi tratada em encontros e aulas nos anos que se seguiram. Importante foi a sua consideracão na série de cursos Música no Encontro de Culturas e Historia da Música em Contextos Globais ministrados nas universidades de Colonia e Bonn a partir de 1997 e o seminário Música e Religião conduzido no Seminário de Musicologia da Universidade de Bonn em 2003.

Grupo redatorial ISMPS/ABE

©Todos os direitos reservados. A.A.Bispo e ISMPS e.V. Citações com indicação de fonte.